社労士オフィスろーどの千葉です。

今回は「有給休暇(年次有給休暇)」について説明させていただきます。

有給休暇は、労働者に与えられた大切な権利です。

「どんな条件で取得できるのか」「何日もらえるのか」「時効はあるのか」など、細かいルールを正しく理解している人は少ないかと思います。

今回のブログでは有給休暇について解説いたします。

有給休暇の4つの基礎ルール

1. 有給休暇が付与されるための「要件」

有給休暇は、すべての労働者が無条件でありもらえるわけではありません。取得するためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。

1.雇い入れ日から6ヶ月以上継続勤務していること

2.対象となる期間の全労働日の8割以上出勤していること

この2つの条件を満たした時には、会社は必ず労働者に有給休暇を付与しなければなりません。

なお、パート・アルバイトなどの短時間労働者でも、有給休暇は付与されます。

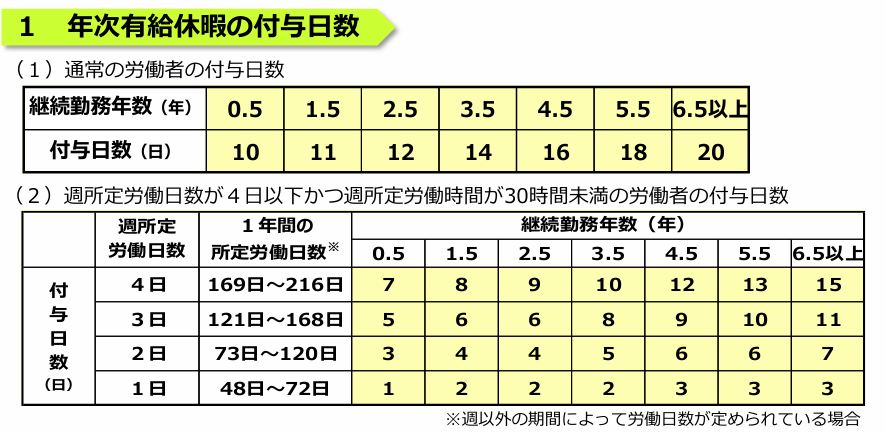

2. 有給の「付与日数」

有給休暇の日数は、勤続年数に応じて増えていきます。

また、週の所定労働日数・所定労働時間に応じて付与日数は異なり、労働基準法では、次のように定められています。

※ 出典:静岡労働局「年次有給休暇の付与日数は、法律で決まっています。」

パートやアルバイトの従業員様も、週の勤務日数に応じて有給休暇が付与されます。

例えば、週3日勤務の人が6か月勤務し、8割以上出勤した場合は5日の有給休暇が付与されます。

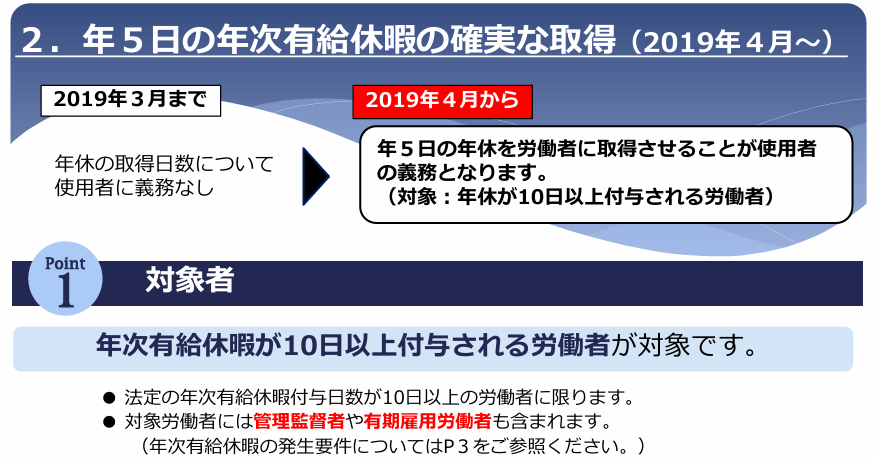

3. 有給休暇の「取得義務」

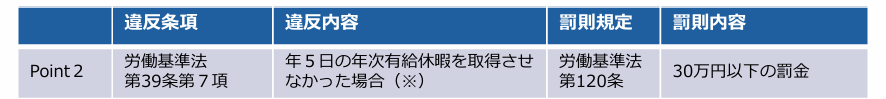

年間10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、最低5日間の有給取得をさせることが義務付けられています。

もし、企業がこの義務を守らない場合、労働基準法違反となり、一人当たり30万円以下の罰金が科される可能性があります。

企業によっては有給休暇を計画的に取得する制度(計画的付与)を導入している場合があります。

このような制度を活用することで、有給休暇が取得しやすい職場づくりにつながると思います。

※ 出典:厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」

4. 有給休暇の「時効」

有給休暇には、2年間の時効があります。

例えば、2024年4月1日に10日間付与された有給休暇は、2026年3月31日までに使わなければ、その10日間の有給は消滅してしまうということです。

使わなかった有給を翌年に繰り越すことはできますが、2年を超えると完全に失効するため、計画的に取得することが大切です。

有給休暇に関するよくある質問

Q1. パートから正社員に変わった従業員の有給休暇はどうなるの?

パート時に付与されている有給休暇は、そのまま引き継がれます。

パートから正社員に転換した場合でも、それまでに取得していない有給休暇は失われず、引き続き使用できます。

また、有給休暇の「1日」の時間は、正社員の1日の所定労働時間分へと変更されます。

例えば、パート勤務時の所定労働時間が1日4時間だった場合、パート時代に付与された有給休暇は「1日=4時間」としてカウントされます。

しかし、正社員に転換後は「1日=8時間」としてカウントされるようになります。

なお、正社員転換後の新たな有給付与は、パートとして働いた期間も通算して計算されます。

有給休暇の付与日数は、前に示した票の通り「勤続年数」に基づいて決まります。

パートから正社員に転換した場合でも、パートとして働いた期間は勤続年数に含まれるため、転換後の有給休暇はパート時代の勤務期間を通算して算出された日数が付与されます。

例えば、パートとして1年間働いた後に正社員に転換した場合、正社員として迎える次の有給付与日(1年6か月)の有給付与日数は「11日」となります。

Q2.有給管理ができていません。何か良い管理方法はありますか?

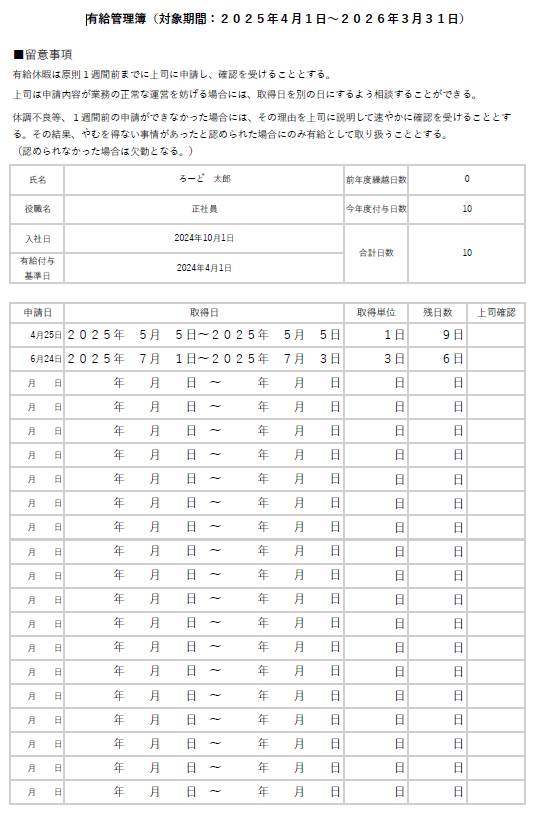

正しく有給日数を管理するためには、「有給管理簿」を用いて各従業員の有給を管理する方法が一般的です。

会社は添付のファイルを参考として、有給休暇管理をするようにしてください。

終わりに

有給については、お客様からの問い合わせも多くあります。特に会社様は5日以上取得させなければ罰則が科せられることもあり、有給付与から管理方法まで慎重に決定し、運用する必要があります。

また、弊社では従業員が有給休暇を年5日以上取得できるように、「有給奨励日」を設けています。

有給奨励日とは、会社の休日とは別に会社が有給休暇を奨励する日を定めた日のことです。

有給休暇取得を強制する日ではありませんが、設定をすることで、年5日以上の有給休暇取得や従業員のリフレッシュに良い影響を及ぼしていると感じています。

有給休暇についてご不明な点や気になる事がございましたら、お気軽に社労士オフィスろーどにお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

千葉 佳汰