社労士オフィスろーどの鈴木です。

今回は、私の夫も実際に利用させて頂いた「男性が取得できる育児休業の制度」について説明させていただきます。

男性の育児休業取得が推進されている背景

近年少子高齢化が進み、労働者の確保と、労働環境の整備が重要な社会問題となっております。

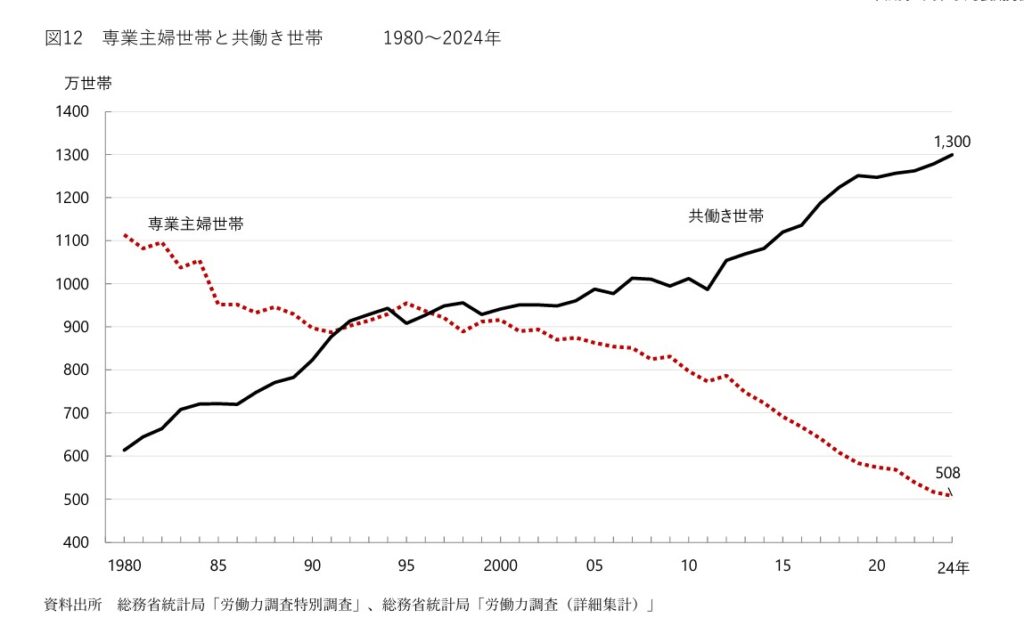

そのような中で、現在は夫婦だけで暮らす世帯が増え、女性の社会進出も進んだことで、以下のグラフの通り共働き世帯は年々増加しています。

出典:総務省統計局「労働力調査特別調査」

その結果、以前より夫婦で担うべき育児の負担が大きくなっています。

こういった現状を踏まえ政府は、育児をする世帯と女性の社会進出を応援するため、法整備(育児・介護休業法の改正)や、企業への助成金給付制度の整備、育児休業取得の推進・育休期間中の給付金拡大等の対策を実施しています。

本日は育児に関する対策の1つである「男性が取得できる育児休業制度」についてご説明いたします。

男性の取得できる2つの育児休業制度

① 出生時育児休業

こちらは「産後パパ育休」と呼ばれている制度です。

取得することによって、こどもを出産した直後の家族のサポートをすることができます。

取得条件

①育休を取得するまでの過去2年間で、12か月以上雇用保険に加入してる期間があること

②雇用期間に定めがある働き方の場合、こどもの出生日から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、 労働契約の期間が満了することが明らかでないこと

取得可能期間

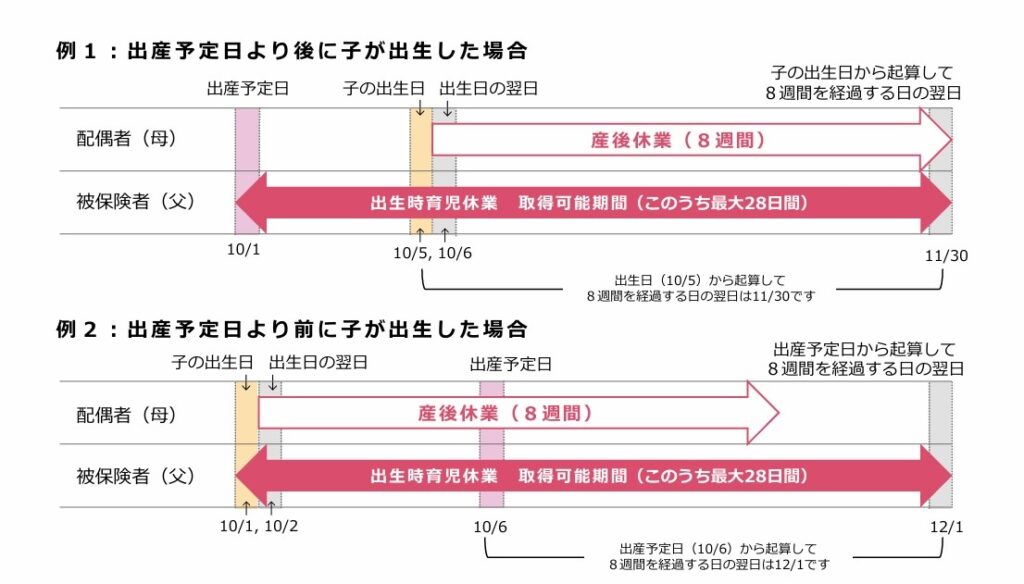

・育休取得可能開始日:こどもの出産予定日、または実際の出産日のうち早い日から

・育休取得可能最終日:こどもの出産予定日、または実際の出産日のうち遅い日から8週間を経過する日の翌日

→この期間の中で、最大28日間出生時育児休業が取得できます。

出典:厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」

出生時育児休業給付金について

育児休業期間中は給与が支払われないケースが一般的です。

その代わりに事業主からハローワークへ申請することで、「出生時育児休業給付金」が支給されます。

給付金額は、出生時育児休業取得前6ヵ月間の平均賃金の67%が支給されます。

また、1ヶ月の中で14日以上の育児休業を取得した場合、もしくは月の末日に育児休業を取得した場合は、社会保険料控除の免除を受けることもできます。

出生後休業支援給付金について

こちらは令和7年4月1日に新設された給付金制度で、父親が産後パパ育休(出生時育児休業)、母親が育児休業を、通算してそれぞれ14日以上取得した場合に給付される給付金です。

給付金額は、休業取得前6ヵ月間の平均賃金の13%が支給されます。

・『出生時育児休業給付金(67%)』

・『出生後休業支援給付金(13%)』

・『社会保険料の免除』

→ こちらの3つを受給できれば、普段働いているときの給与の10割相当が負担されるという計算になります。

提出書類

給付金を取得するためには、事業所の所在地を管轄するハローワークへの申請が必要になります。

この申請は原則、育児休業を取得した本人ではなく雇用している事業主、もしくは申請を委託されている社会保険労務士が実施します。

申請の際には以下の書類が必要になります。

① 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

② 育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給 申請書

③ 育児休業を取得した従業員の賃金台帳

④ 育児休業を取得した従業員の出勤簿もしくは、タイムカード

⑤ 休業取得者本人が会社に提出した育児休業申出書、育児休業取扱通知書など

⑥ 母子健康手帳のコピー(以下2ページ分)

1.出生届出済証明のページ

2.分娩予定日が記載されたページ

② 育児休業

こちらの制度は従来からある育児休業制度で、「出生時育児休業」より取得可能期間が長く設定されていることが特徴です。

「出生時育児休業」と「育児休業」を両方取得することも可能ですが、その場合は先に「出生時育児休業」を取得し、その後こちらの育児休業を取得するのが一般的な流れになります。

取得条件と、提出書類は「出生時育児休業」と同様になります。

取得可能期間

・育休取得可能開始日:こどもの出産予定日、または実際の出産日のうち早い日から

・育休取得可能最終日:原則こどもが1歳をむかえる日の前日まで

こちらの育児休業は、こどもを保育園や認定こども園などの保育所に預けられない場合は最大2歳まで期間の延長が可能です。延長する為には必ず申請が必要になります。

育児休業給付金について

育児休業期間中は給与が支払われないケースが一般的です。

給与の代わりとなる育児休業給付金は、出生時育児休業を含め育児休業期間180日以内と、それ以降の休業期間とで金額が変わります。

180日以内の場合は、育児休業取得前6ヵ月間の平均賃金の67%が支給されます。

それ以降の場合は、育児休業取得前6ヵ月間の平均賃金の50%が支給されます。

また出生時育児休業と同様に、1ヶ月の中で14日以上の育児休業を取得した場合、もしくは月の末日に育児休業を取得した場合は、社会保険料控除の免除を受けることができます。

〈おわりに〉

私は2人のこどもを出産しましたが、夫が育児をどの程度一緒に手伝ってもらえるかが、自分の心身の回復と社会復帰のしやすさに直結すると実感しています。

しかし、実際には男性育休取得の例はまだ少なく、半年以上前から相談をしても上司や同僚からの理解が得られず、制度の利用を断念したという話を友人から聞いたことがあります。

私自身の初めての育児を思い返すと、育児の要領がわからず、泣いているこどもを抱っこしながら最低限の家事育児だけで1日がおわり、自分の食事は1日に1回、ということもめずらしくなく、どうやって仕事を始めるのか想像もつかない状況でした。

男性の育児休業制度とは、そのような状況の妻をサポートし、こどもとのかけがえのない時間を男性も一緒に経験できる制度だと認識しています。

冒頭でご説明した背景もあり、現在制度の利用を必要としている家庭はとても多いと感じます。制度の利用を希望する家庭が、取得しやすい社会になることを期待しています。

社労士オフィスろーどでは、育児休業に関する申請や社内規定の整備、育休に関連助成金申請代行なども実施しています。

ご興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

鈴木 智香