社労士オフィスろーどの鈴木です。

今回は「ストレスチェック」について説明させていただきます。

ストレスチェックの概要

「ストレスチェック」とは、定期的に従業員のストレスの状況について検査を行い、従業員の心の不調を未然に防ぎ、職場環境の改善につなげることを目的としています。

ストレスチェックは2015年12月から労働者数50人以上の事業所の実施が義務化されました。

産業医の選任義務のない事業所(労働者数50人未満の事業所)は、現在は「努力義務」とされています。

労働者数50人未満の事業所もストレスチェックが義務化される見込み

厚生労働省は、現在努力義務となっている従業員数50人未満の事業所に対しても、ストレスチェックを義務付ける方針を決定しています。

明確な時期は決定していませんが、2028年5月までに施行される見込みです。

その為、2028年には事業所でストレスチェックを実施するため、準備を進める必要があります。

ストレスチェックの実施方法

ストレスチェックの実施方法についてご説明いたします。

実施すべき回数

原則、「1年以内に1回」実施する必要があります。

例えば、前回の実施が「2024年6月1日」の場合は、「2025年5月31日」までに次回のストレスチェックを実施する必要があります。

実施時期に決まりはありませんが、正確な結果を得るためには、繁忙期や異動時期前後を避け、できるだけ業務が落ち着いているタイミングを選んで実施するほうが良いとされています。

業務過多等により一時的にストレスが上昇しやすくなることもあるため、普段は問題がない方でも「高ストレス」と判定されてしまうことがあるからです。

ストレスチェックの実施者

ストレスチェックの実施者とは、調査書の選定や評価方法の決定・結果の確認等を行う人です。

産業医や保健師など、厚生労働省が規定する研修を終了した有資格者となります。

また、人事権のある立場の従業員は、上記を満たしていても実施者になることはできません。

ストレスチェック実施時の留意点

ストレスチェック実施に当たっては、目的の達成に向けて、以下の点に十分注意する必要があります。

・ストレスチェックの受検結果を本人の同意なく上司が見ることはできません

・ストレスチェックの受検結果のみでの従業員の配置転換や退職勧奨は禁止されています

・ストレスチェックは、「会社の義務」であって、労働者の義務ではありません

(実施を拒否する従業員に、ストレスチェックを強要することはできません)

ストレスチェック実施後に必要な対応

ストレスチェックの結果、「高ストレス」と診断された従業員は、医師との面接を実施することができます。

面接の実施有無はあくまで本人の意思により決定されるため、従業員の状況が心配だとしても、上司や会社側から面接を強要することはしてはいけません。

また、本人の同意を得て事業所に提供されたストレスチェックの結果などの実施記録の保管期間は「5年間」となります。

保管した個人データは第三者へ提供することは禁止されていますので、事業所内、もしくは委託先で、適切な管理をする必要があります。

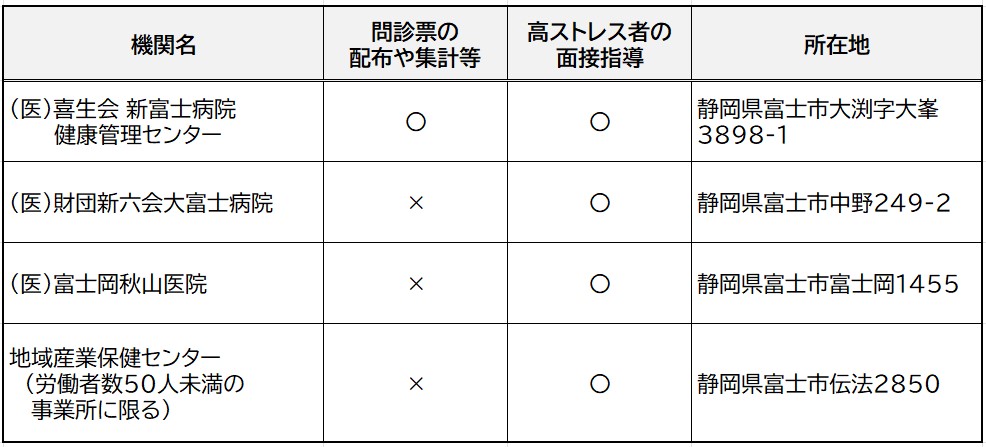

富士市内でストレスチェックを実施できる機関

実際に富士市内でストレスチェックを実施できる機関を表にまとめました。

よろしければ参考にしてください。

〈おわりに〉

ストレスチェックとは、定期的に従業員の業務に関するストレスの状況について検査を行い、従業員自らのストレスの状況について気付きを促し、心の不調から発生するリスクを減らすための制度です。

ストレスチェックは実施を外部に委託する必要があるため、はじめてストレスチェックを実施する事業所様は、委託先を選定し、必要に応じて契約を締結するなどの準備も重要になってきます。

その為、現在努力義務となっている従業員数50人未満の事業所様に関しても、2028年から運用開始できるよう、早めの準備をおすすめいたします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

鈴木 智香