いつも大変お世話になっております。

RoadNews10月号をお届けします。

お時間ある際にご覧いただけますと幸いです。

9月23日に清水エスパルス様にご招待頂き、弊社がサポートしている外国人の皆さんと一緒に浦和レッズ戦を観戦してきました。

清水エスパルス様には3年連続でホームゲームにご招待を頂いております。

今回、観戦して本当に有難かったことは、国籍、年齢、性別を超えて、みんなで団結して清水エスパルスを応援できたことです。

弊社がサポートする外国人の国籍は、ミャンマー、スリランカ、ベトナム、インドネシア、モンゴルと5カ国に広がりました。

今回のレクリエーションが初めての顔合わせになるメンバーも多く、観戦する前は、国籍や所属する会社ごとにグループに分かれてしまっていました。

しかし、試合が始まると、みんなで「オーレ、エスパルス!」と応援歌を歌ったり、惜しい場面で一緒に悔しがったり、お菓子をみんなでシェアする中で、自然と交流が図られていきました。

解散時には、集合時の緊張はなくなり、自然な笑顔を見ることができました。

またサポートスタッフの5歳のお子さんは、昨年の試合観戦がきっかけとなり、サッカーを始めたようで、今年は全身エスパルスファンの装いで参加してくれました。

振り返れば、私たちも、子どもの頃にサッカーに夢中になっていたことを思い出しました。 サッカーやスポーツが持つ魅力を、再確認する機会になりました。

今後もその魅力を活用させて頂きながら、事業を進めてまいります。

今月もよろしくお願い申し上げます。

富士市社協障害サービス室 管理者グループワーク「行動指針を現場業務と結びつける」

令和7年8月6日と9月3日に、富士市社会福祉協議会障害サービス室の管理者グループワークのファシリテーターを担当させて頂きました。

今回のグループワークを含む一連のプロジェクトの目標は、「富士市社協全体の行動指針をかみ砕き、障害サービス室の職員がより理解できるものに磨き上げる」としました。

グループワークでは、確かな成果が得られたと思います。それは、これまでややぼんやりとしていた「行動指針」を、障害者支援の現場と明確に結びつけることができたと感じたからです。

管理者の皆様が本当に積極的に参画して下さり、順調に目標の達成に近づけていると感じています。

今回のグループワークを含むプロジェクトの詳細につきましては、以下ブログをぜひご覧ください。

👉富士市社協障害サービス室 管理者グループワーク「行動指針を現場業務と結びつける」 | 株式会社Roadコンサルティング │ 静岡県富士市

「事務職社員向け基礎研修」開催のご案内

この度当社では、2025年10月29日(水)・10月30日(木)の2日間にわたり「事務職社員向け基礎研修」を開催させていただきます。

2日間の開催を予定しておりますが、どちらか1日のみでもご参加いただけます。

新入社員及び若手社員、総務や営業のお仕事を担当されている皆様を歓迎しております。

顧問先事業所様はお得な「顧問先特別価格」にて受講を承っておりますので、対象になる従業員様がいらっしゃいましたら、この機会にご検討頂けましたら幸いです。

■日程

<1日目> 令和7年10月29日(水) 9:30〜16:00

<2日目> 令和7年10月30日(木) 9:30〜16:30

※研修の申込は、以下の申込フォームよりお願いいたします。

👉https://road-consulting.jp/training-for-officeworker/

19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります

令和7年度税制改正において、現在の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われました。

これを踏まえ、扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが変わります。

19歳以上23歳未満の年間収入要件が「150万円未満」に

扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける者が19歳以上23歳未満の場合は、現行の要件である「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変更になります。

「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。 年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定されます。

令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定されます。

令和7年9月30日以前に扶養認定済みの19歳以上23歳未満の被扶養者については、令和7年10月1日以降は年間収入が150万円以上見込まれる場合に被扶養者の削除(非該当)の届出が必要となります。

この要件は、あくまで年齢によって判断され、学生であることの要件は求めないとしています。

また、年間収入が150万円未満かどうかの判定は、従来と同様の年間収入の考え方により判定されます。

具体的には、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むことになります。

詳しくは以下のリンクをご参照ください。

👉19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります|日本年金機構

2025年9月5日より「業務改善助成金」が拡充

業務改善助成金とは、業務効率化のための設備を導入するとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資等にかかった費用の一部を助成するものです。

この度、業務改善助成金が一部拡充されました。

業務改善助成金の概要と今回の拡充内容をご紹介します。

業務改善助成金の対象経費

助成対象となる経費とは「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」であり、機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練等、業種によってさまざまな取り組みが考えられます。

「生産性向上のヒント集」をご参照いただくことで、業務改善助成金を活用した業務の効率化や働き方の見直しの事例をご確認いただけます。

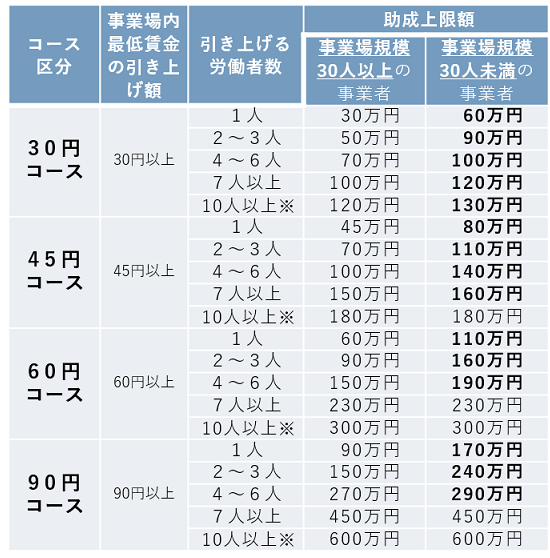

業務改善助成金の助成額

助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率(事業場内最低賃金が1,000円未満→4/5・1,000円以上→3/4)をかけた金額と、下表の助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。

助成上限額は、引き上げる最低賃金額及び引き上げる労働者の人数によって変動します。

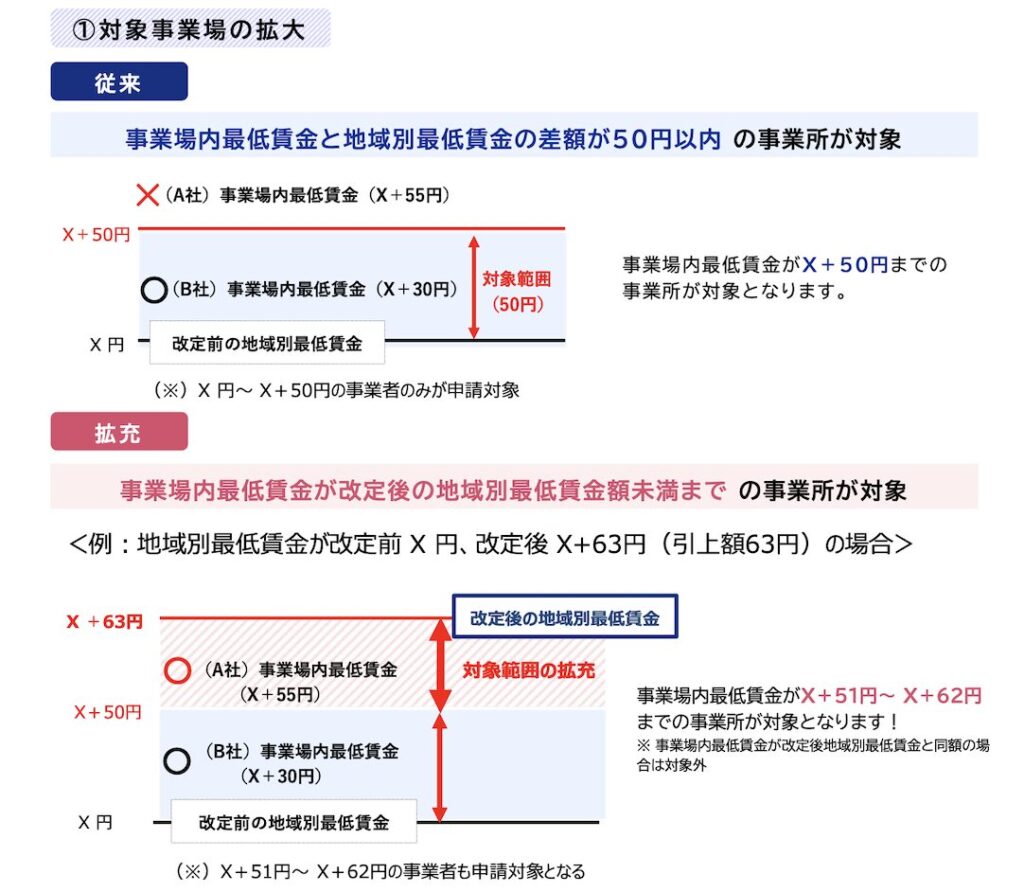

9/5以降の拡充内容①:申請可能な事業所が拡大

従来、「事業場内最低賃金」と「改定前の地域別最低賃金」の差額が50円以内の事業所が対象であったところを、「事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金未満」までの事業所が対象となります。

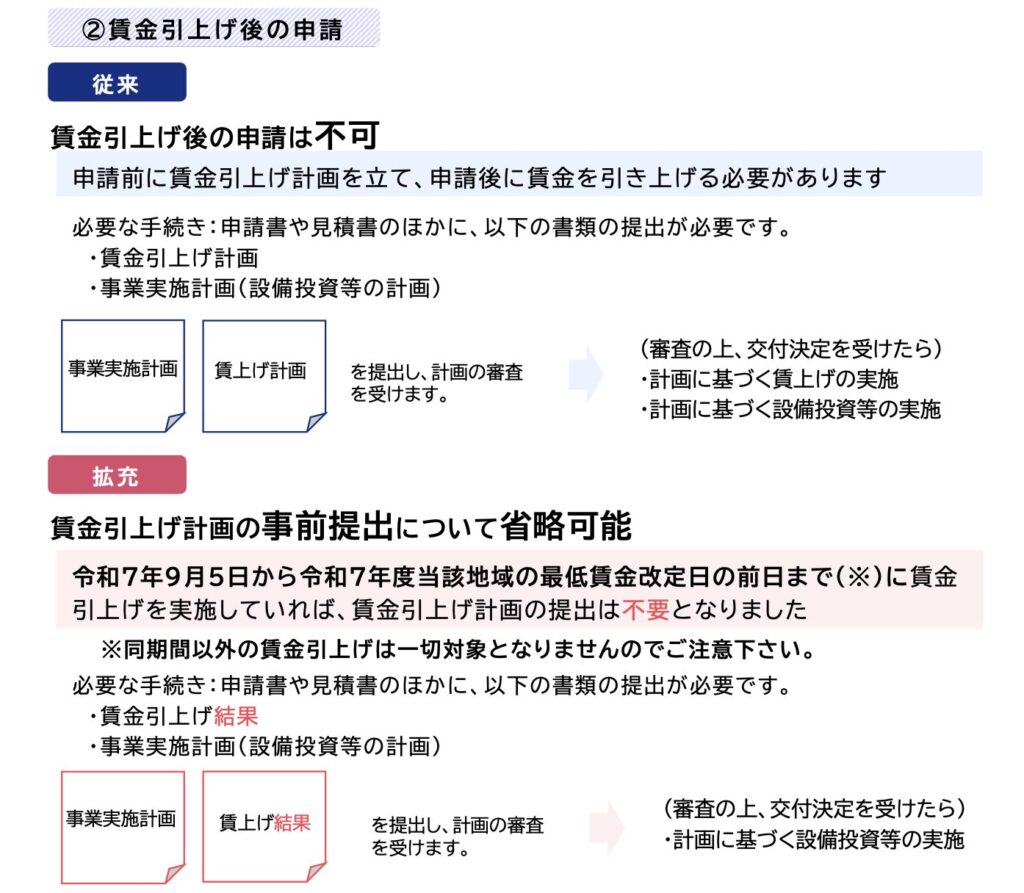

9/5以降の拡充内容②:賃金引上げ計画の事前提出を省略可能に

従来は事業所の賃金引き上げ日前に交付申請をしなければなりませんでしたが、令和7年9月5日からは、令和7年度当該地域の最低賃金改定日の前日までに賃金引上げを実施していれば、賃上げ計画の事前提出が不要となり、賃金引き上げ後に申請をすることも可能となりました。

ただし、賃金引き上げ後に申請をする場合は、賃金引き上げ計画が不要となった代わりに、賃金引き上げ結果」を証明する書類(従業員様への給与支払い後の賃金台帳など)を、令和7年度当該地域の最低賃金改定日の前日までに提出する必要があります。

業務改善助成金の詳細は、以下のリンクをご参照ください。

👉参考:「業務改善助成金|厚生労働省」

令和7年度 年末調整のしかた

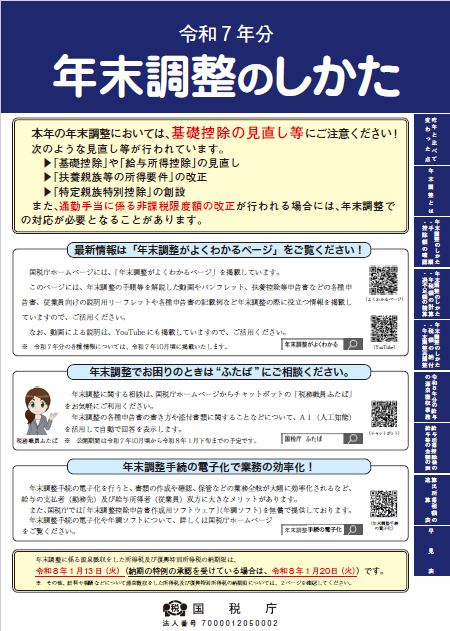

国税庁より「令和7年分 年末調整のしかた」(以下「パンフレット」)が公表されました。

今年の年末調整には複数の変更点があります。企業においては早めの確認と実務への備えが大切です。

パンフレットでは、「昨年と比べて変わった点」として、以下の3つが挙げられています。

(P.1~6参照)

1.所得税の基礎控除の見直し等

(1) 基礎控除の見直し:合計所得金額に応じて基礎控除額が58万円~95万円に改正

(2) 給与所得控除の見直し:最低保障額が65万円に引き上げ

(3) 特定親族特別控除の創設:所得者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が58万円超123万円以下の「特定親族」がいる場合、合計所得金額に応じて3万円~63万円を控除します。

(4) 扶養親族等の所得要件の改正:同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額の要件が58万円以下に改正

2.年末残高調書を用いた方式(調書方式)による住宅借入金等特別控除

3.令和8年分以後の給与の源泉徴収事務における留意事項

上記のほか、パンフレットの表紙には「通勤手当に係る非課税限度額の改正が行われる場合には、年末調整での対応が必要となることがあります」との注意書きもあります。

誤りのない年末調整のためには、制度への従業員の理解が不可欠です。

そのためにも、今回公表されたパンフレットや、国税庁にて10月に公開予定の「年末調整がよくわかるページ」を確認し、改正点の周知に努めましょう。

詳しくは以下のリンクをご参照ください。

👉国税庁「令和7年分 年末調整のしかた」

令和7年分 年末調整のしかた|国税庁

👉国税庁パンフレット

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/pdf/nencho_all.pdf

事業所が実施すべき「ストレスチェック」とは?~社会保険労務士事務所がわかりやすく解説~

社労士オフィスろーどの鈴木です。

今回は「ストレスチェック」について説明させていただきます。

ストレスチェックの概要

「ストレスチェック」とは、定期的に従業員のストレスの状況について検査を行い、従業員の心の不調を未然に防ぎ、職場環境の改善につなげることを目的としています。

ストレスチェックは現在、労働者数50人以上の事業所に対して実施が義務化されており、労働者数50人未満の事業所は、「努力義務」とされています。

しかし、厚生労働省は現在努力義務となっている従業員数50人未満の事業所に対しても、2028年までに実施を義務付ける方針を決定しています。

ストレスチェック導入準備に伴い、今回は制度の概要と実施方法についてまとめました。

詳細は以下のブログをご覧ください。

👉事業所が実施すべき「ストレスチェック」とは?~社会保険労務士事務所がわかりやすく解説~

令和6年「外国人雇用実態調査」結果が公表されました

厚生労働省が、外国人労働者の雇用管理や入職経路・生活状況などを把握する「令和6年外国人雇用実態調査」の結果を公表しました。

調査結果の内容は雇用保険被保険者5人以上で外国人を1人以上雇用する事業所・労働者を対象に集計したデータになります。

主なポイント

・外国人労働者数は約182万人(前年から+22万人(前年約160万人))

・在留資格「技能実習」「特定技能」の外国人労働者数

「技能実習」368,287人(前年+5,499人)

「特定技能」285,585人(前年+95,777人)

・国籍別外国人労働者数割合 上位3か国

1位「ベトナム」32.4%(前年29.8%)

2位「中国(香港、マカオ含む)」14.7%(前年15.9%)

3位「フィリピン」10.5%(前年10.0%)

・外国人労働者を雇用する理由の上位3つ

1位「労働力不足の解消・緩和のため」 69.0%(前年 64.8%)

2位「日本人と同等またはそれ以上の活躍を期待して」 54.7%(前年 56.8%)

3位「事業所の国際化、多様性の向上を図るため」 15.8%(前年 18.5%)

詳しくは以下リンクをご参照ください。

👉出典:厚生労働省「令和6年外国人雇用実態調査(結果公表)」

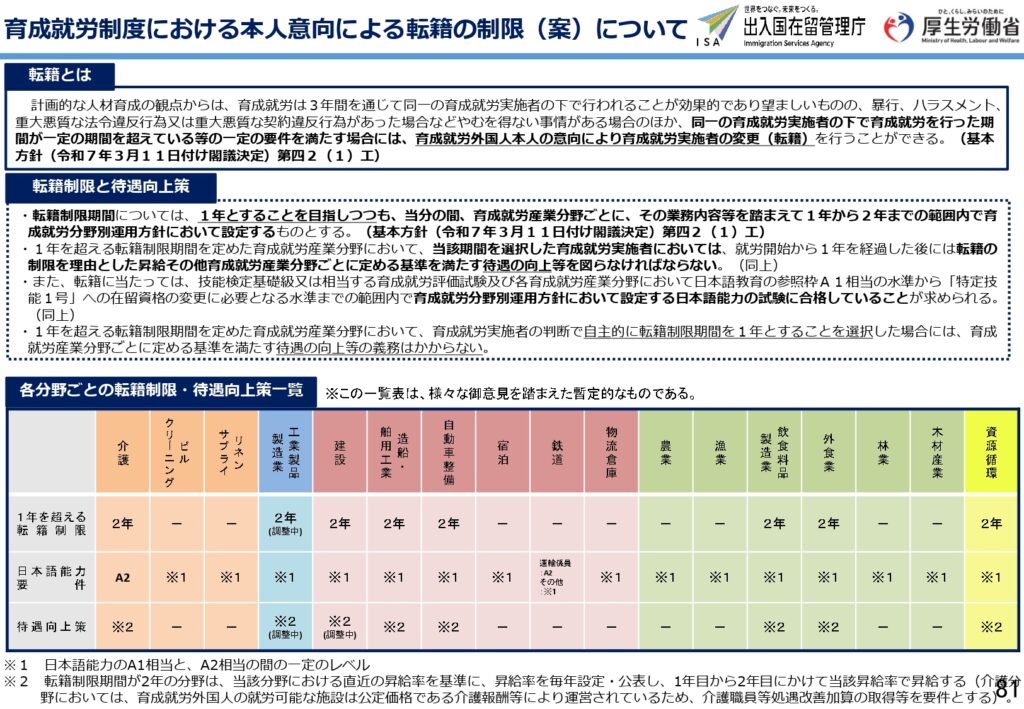

有識者会議にて「育成就労の転籍」に関する具体案が決定

9月17日に特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議が実施され、育成就労の転籍に関する具体案が決定しました。

転籍が原則認められない「技能実習制度」から、育成就労制度に代わるにあたり一定の要件を満たせば転籍が可能となります。(技能実習制度と育成就労就労制度の違いについては、こちらのブログをご覧ください。)

転籍制限期間は、1年とすることを目指しつつも、当分の間、育成就労産業分野ごとに、業務内容を踏まえて1年から2年までの範囲内で設定することになりました。

詳しくは以下リンクをご参照ください。

👉出典:出入国在留管理庁「第7回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」